|

강영승 康永昇 |

|

| 한글명 | 강영승 |

|---|---|

| 한자명 | 康永昇 |

| 본 관 | |

| 이 명 | 강지승(康之昇), Young S. Kang |

| 출신지 | 평안남도 평양(平壤) |

| 생몰년월일 | 1888. 8. 9 ~ 1987 |

| 운동계열 | 미주방면 |

| 관련 단체 | 대한인국민회, 흥사단, 조선민족혁명당 미주총지부 |

| 관련 사건 | |

| 주요 활동 | 대한인국민회 북미지방총회 법무원·총회장, 『초등국민독습』 편찬위원, 흥사단 검사원·이사원·시카고 지방대회 대회주석·중서부대회 회장, 사업, 「혁명운동건의서」 작성, 조선의용대 후원회 시카고지회 선전원, 조선민족혁명당 미주총지부 시카고 지역 책임자, 라성한인감리교회 지방전도사 |

| 포상훈격(연도) | 애국장(2016) |

1888년 8월 9일 평안남도 평양부(平壤府) 박석골에서 강익진(康翊晉)과 황마리아의 아들로 태어났다. 강지승(康之昇·Young S. Kang)을 이명으로 사용하였다.

아버지 강익진은 대한제국 세무주사를 지냈다. 어렸을 때부터 한문과 일본어 등을 배웠다. 1905년 6월 13일 어머니 황마리아, 아내 강원신(康元信), 누나 강혜원(康蕙園), 동생 강영옥(康永玉)과 하와이 호놀룰루(Honolulu)로 이민을 떠났다. 하와이 이민 당시 17세여서 가장(家長)으로 인정받지 못해 이민이 불가능한 상황이었지만, 같은 배를 탔던 강명화(姜明化)의 도움으로 입국할 수 있었다.

|

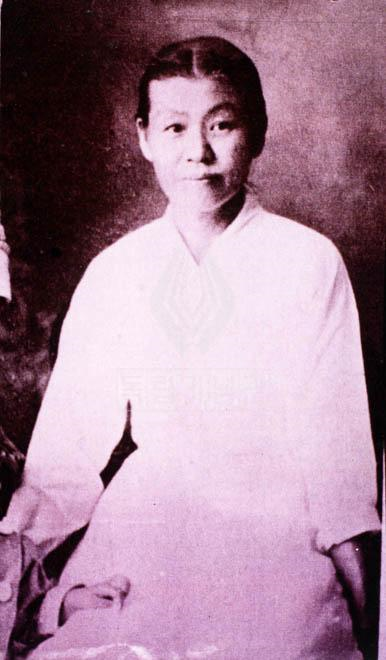

| 어머니 황마리아 [판형3] |

하와이에 도착하여 마우이(Maui)섬에 있는 가파훌루(Kapahulu) 사탕수수 농장에서 일하다가 강명화의 권유로 가족 모두 오아후(Oahu)섬에 있는 에와(Ewa) 농장으로 거처를 옮겼다. 이곳에서 에와친목회 회원으로 활동하였다. 호놀룰루에 있는 한인 기숙학교를 졸업한 뒤 아오라니고등학교에 진학하여 학업을 이어나갔다.

1909년 2월 국민회(國民會) 하와이지방총회 시찰을 맡으면서 사회단체의 회원으로 활동을 시작하였다. 시찰은 각 지방을 방문하여 한인들의 생활을 살펴보고, 국민회 가입을 권유하여 국민회 지방조직을 확장하는 직책이었다. 이 시기 하와이 지역을 시찰하면서 한인들이 조직한 공동회에 참여하고 의연금을 기부하였다.

|

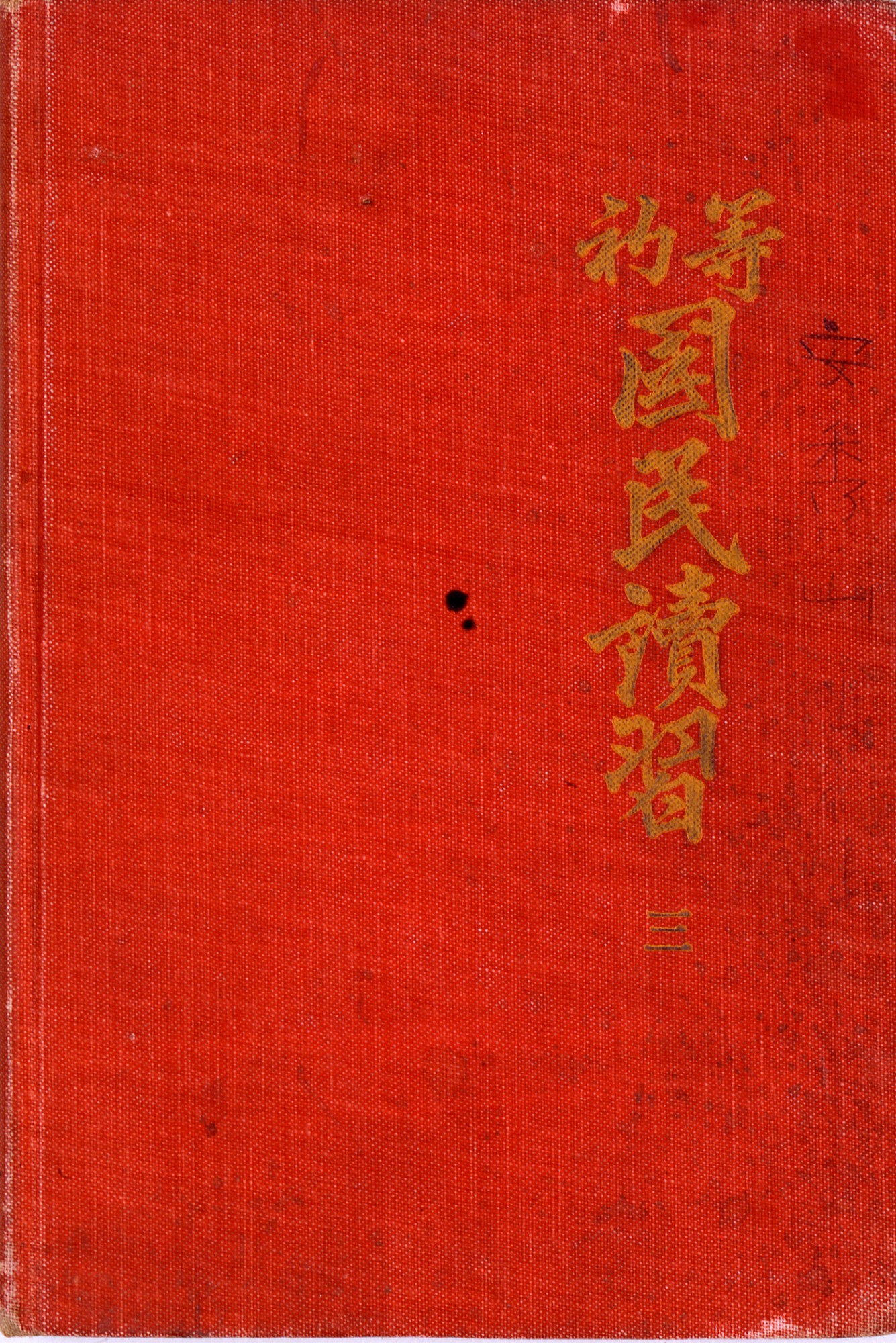

| 『초등국민독습』(1921) [판형3] |

1912년 하와이에서 고등학교 과정까지 마친 후, 의학을 공부하려고 샌프란시스코(San Francisco, 桑港)로 떠났다. 그런데 “나라가 독립이 되면 정치가가 요구되니 법학이나 정치학을 해야 한다”라는 어느 애국지사의 말을 듣고, 전공을 법학으로 바꾸었다고 한다. 샌프란시스코에서 이대위(李大爲) 목사의 권유로 상항한인교회 청년회 전도국장으로 활동하였으며, 교회의 여러 사무를 담당하는 청년회 회장직을 맡았다.

1913년경 시카고(Chicago) 해밀턴 법률대학에 통신교수생(通信敎授生)으로 입학하였고, 국민회 북미지방총회 관할의 클레어몬트(Claremont) 학생양성소에서 교육 활동을 이어나갔다. 1914년과 1918년에는 영어강습소에서 학생들을 가르쳤고, 1917년 유년국어강습소에서 교수로 활동하였다.

1914년 대한인국민회 북미지방총회 법무원을 맡았으며, 1916년 7월 법률상 계약과 관련한 「법률요령」 기사를 『신한민보』에 실었다. 1920년 홍언(洪焉)이 중국인에게 아편을 받았다는 혐의로 감옥에 갇혔을 때 통역을 맡았으며, 변호를 통해 무죄를 입증하였다.

시카고에서 박사원에 진학하여 1920년 「증거를 세우는 새 규칙」이라는 주제로 미주 한인 최초로 법학 박사학위를 취득하였다. 시카고 해밀턴법률대학을 졸업하고 학위를 받은 뒤 변호사 시험을 치를 자격을 가졌지만, “황인종이며, 시민권이 없다는 이유로 거절당했다”라고 한다. 이후 아내 강원신이 있는 디누바(Dinuba) 포도농장으로 가서 포도 따는 일을 하였다. 디누바 한인들의 영어강습소 설립을 도와주고, 강습소 영어속성과 교수로 지내며 한인들에게 영어를 가르쳤다. 이후 샌프란시스코로 돌아가 교과서 편찬위원을 맡았다. 초등 국어교과서인 『초등국민독습(初等國民讀習)』 편찬위원을 역임하였다.

|

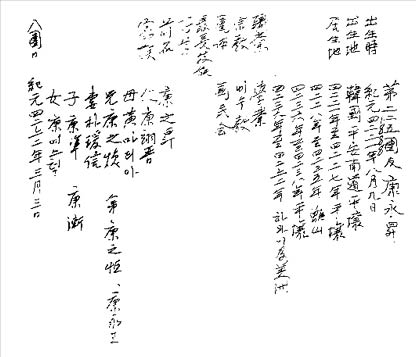

| 강영승의 흥사단 입단서 [판형2] |

1921년 북미지방총회 제12차 선거에서 총회장 후보로 추천되었지만 낙선하였다. 1922년 북미지방총회 제13차 선거에서 재추천 되어 총 213표 가운데 152표로 총회장에 당선되었다. 동시에 『신한민보』 편집인을 맡았다. 멕시코 메리다 지방, 쿠바 지방의 한인들과 국내 황해도의 수재(水災) 동포를 위한 의연금을 내고, 쿠바 제당공장에서 일하던 한인이 다치자 제당회사와 교섭하여 배상금을 받아내기도 하였다.

총회장 임기가 끝난 이후인 1924년 교회 내 아동음악회를 조직하였으며, 캘리포니아 정부의 교사 시험을 통과하여 교수가 부재하여 운영되지 못한 상항한인국어학교 교사를 맡았다. 이문회(以文會)와 소창회 설비위원으로 활동하기도 하였다.

1927년 로스앤젤레스(Los Angeles, 羅城)로 이주하여 매형 김성권과 함께 나성한인예수교회 임원으로 활동하였다. 나성한인예수교회 전도사뿐만 아니라 남감리교회에서도 교회 임원 및 전도사를 역임하였다. 나성국어학교의 학무를 담당하기도 하였으며, 나성학생대회 준비위원장을 맡았다. 1929년 국내에서 광주학생항일운동이 일어나자 미주에서는 학생운동을 후원하려고 한인공동회를 조직하였는데, 이때 공동회 위원을 맡았다.

1929년 3월 흥사단(興士團)에 입단하여 검사원과 이사원을 맡았으며, 시카고 지방대회 대회주석과 중서부대회 회장을 맡기도 하였다. 흥사단 약법을 번역하였으며, 독립운동과 혁명당 건설 자금 모금을 위한 흥사단 경제운동에 주력하였다. 1933년 로스앤젤레스에서 시카고로 이주하였다. 흥사단은 시카고박람회를 기회로 단우 합자사업을 추진하고자 하였다. 이에 사업의 일환으로 시카고에서 서양인과 함께 찹쌀엿 사업을 시작하였다. 이후 흥사단 기성실업부 내 사업종류 연구위원으로서 기성실업부 운영을 이어나갔다.

1937년 중일전쟁이 발발한 이후 중국후원회가 조직되었고, 중국후원회 시카고지부 조직을 주도하였다. 또한 대한인국민회의 정책 실행을 협조하기 위해 시카고지방회 실행위원으로 선임되었다. 흥사단에서 중일전쟁 시기에 시사를 연구할 필요가 있다고 하여 시사연구부를 설치하였는데, 이때 흥사단 시사연구부 연구위원에 선정되었다. 그러나 흥사단 본부가 있던 로스앤젤레스가 아닌 시카고에 재류 중이었으며, 국민회 시카고지방회 시국연구위원회에서 역할을 맡고 있었기 때문에 곧 사임하였다.

1938년 시카고지방회가 설치한 시국연구위원회에서 그간 연구 결과를 종합해 작성한 「혁명운동건의서」를 대한인국민회에 제출하였다. 「혁명운동건의서」는 서언, 실행 계획, 혁명운동 방략 설명서, 혁명운동방략 도식으로 구성되었다. 실행 계획은 발기 운동, 대미 선전 운동, 미국·하와이·멕시코 동포 연합 조직 운동, 원동연합 운동, 국내 연락 운동, 대외 물질 운동, 최후 운동 등 7개조로 구성되어 있다. 발기 운동은 국내외 한인을 총동원하고, 미주의 기성 단체들의 연합으로 공통성 있는 대혁명당을 조직하여 혁명당을 중심으로 군사행동과 대외 선전을 하자는 계획이다. 대미 선전 운동은 영문보를 잡지 방식으로 발행하고, 책자를 발간하여 각 단체와 개인에게 무료로 발송하자는 것이다. 미국·하와이·멕시코 동포 연합 조직 운동은 하와이와 멕시코에 사람을 파견하여 개인과 단체를 연합한 후에 혁명 방략을 일치시키고자 한 것이었다. 국내 연락 운동은 국내에 사람을 비밀리에 파견하여 혁명 운동과 정신 운동을 고취하고, 국내와의 연락망 구출을 계획한 것이었다. 대외 물질 운동은 사상 단체와 교섭하여 적극적으로 물질적 도움이 있게 하자는 것이었다. 최후 운동은 한국 민족의 직접 항전한 사실을 바탕으로 종전 후 독립에 대한 발언권을 얻음과 동시에 미국·영국·프랑스와 같은 열강들의 찬성을 얻어 독립을 달성하자는 것이었다.

혁명 운동 방략 설명서를 통해 대혁명당을 중심으로 대일 항전을 전개하는 계획을 제시하기도 하였는데, 이는 혁명 전선 사업과 혁명 내부조직 및 공작으로 구분되어 있다. 혁명 전선 사업은 군사행동과 대외 선전으로 이루어져 있는데, 혁명 즉, 독립운동의 근본의 첫 번째는 군사행동이며, 두 번째는 대외 선전이라고 강조하였다. 군사행동은 조선혁명군 정식 대대명의로 직접적인 대일 항전을 전개하는 것이며, 반드시 일본을 향해 독립전쟁을 해야 한다고 주장하였다. 대외 선전은 미국을 중심으로 하되, 영국·프랑스·일본을 대상으로 선전할 것을 계획하였다. 혁명 내부조직과 공작은 사상 고취·통일·교통·혁명 기관·혁명 경제·비밀 공략·혁명 교육·혁명 선전으로 구성되어 있다.

군사행동과 대외 선전을 주장한 「혁명운동건의서」는 국민회에서 받아들여지지 않았다. 「혁명운동건의서」는 군사적 성과를 보여주고, 외교 발언권을 얻어야 한다는 임시정부의 방략과는 일치하였지만, 임시정부 중심이 아닌 새로운 통일조직인 대혁명당 중심의 군사행동과 대외 선전을 주장했기 때문에 임시정부를 지지하는 국민회에서 수용되지 않았다.

1940년 흥사단 내 보수와 진보 노선의 갈등으로 흥사단에서 출단당하였고, 조선의용대 미주후원회와 조선민족혁명당 미주총지부에서 활동하기 시작하였다. 1940년 조선의용대 후원회 시카고지회 선전원을 맡았으며, 조선민족혁명당 미주총지부 시카고 지역 책임자로 활동하였다. 기관지 『독립』의 편집부를 담당하였고, 1944년 신문사가 위치한 로스앤젤레스로 이주하였다. 이 시기 나성한인감리교회 지방전도사로 활동하였다.

1946년 『독립』의 감사원으로 활동하였으며, 재미조선인민주전선의 중앙집행위원·위원장·연구부장을 맡았다. 1947년 양찬관을 개업하였고, 1955년 한방원을 열었다. 1962년 로스앤젤레스에 한인센터가 건립될 때 250달러를 기부하며, 아내 강원신과 함께 발기인으로 참여하였다.

대한민국 정부는 2016년 건국훈장 애국장을 추서하였다.